ツーブロックはかっこいい 校則の質問準備

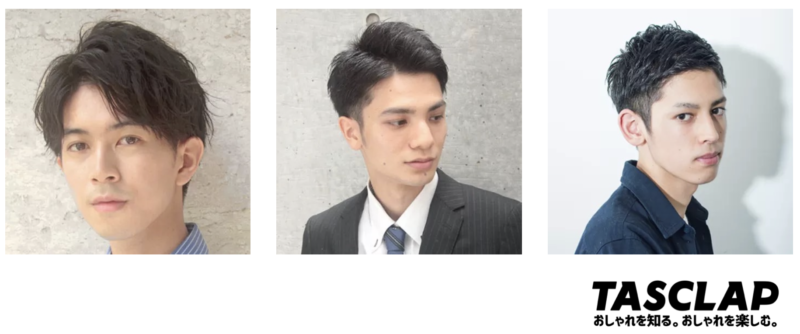

笠田中学校も妙寺中学校も、生徒心得(校則)の服装規定は緩やかな方だが、髪型ではツーブロックは禁止されている。ツーブロックと言ってもイメージが貧困だったので、netで検索してみた。するとものすごくバリエーション豊かな髪型があるなと思った。感じのいいツーブロックだなと思う髪型には、ぼくでさえしてみたいなと思うほどだった。上に掲載したのがその一例(TASLCAPのページより)。

校則についてのアンケートを読んでいたら、美容師の方がツーブロックではないおしゃれな髪型にしてくれたので、男子生徒がその髪型で学校に行くと、先生から「ツーブロックだから校則に違反している」といわれた話が載っていた。美容師のプロが「ツーブロックでない髪型」と言い、素人の先生が「ツーブロックだ」と言う。いったいなんなんだという感じだ。

顔のゆがみや頭の形のゆがみ(これはぼくだ)のある人の髪は、左右対称に切りそろえると変な髪型になってしまう。学校の校則ではアンシンメトリー(非対称)な髪型は禁止されている。しかし、ゆがみのある人は、見た目歪んで見えないように髪型で調整して整えることによって、つまりは目の錯覚も利用して左右対称のように見えるよう工夫してくれるのだという。アンシンメトリーにすることによって、左右対称に見える努力を、学校の校則は否定していることになる。髪を物差しではかり、長さを見る学校もあり、眉の下に髪が来るからと言って前髪をハサミで切る学校さえある。巻き毛の子どもは髪を伸ばして、実際の長さが眉を超えていたら切る学校さえある。もちろん、笠田中学校も妙寺中学校もこんなひどい検査はないのでご安心を。

ただし、今の服装規定のルールであっても、赴任してきた校長先生や生徒指導の先生の指導に仕方によると、同じルールであっても対応の仕方が変わってくる。罰則規定なんてものは笠田中学校にも妙寺中学校にもない。しかし、現実の問題として罰則は存在する。ツーブロックの髪型に対しては、「散髪し直してこい」ということになっている。違反に対する指導のあり方についてもよく議論をしないと、これもまた基準がなくなる。クラスのルールが強いところと弱いところなどの違いが出る。

日本共産党中央委員会が行ったインターネットを通じての校則アンケートには、全国から約3000人の回答を得た。教員も保護者も市民も校則に生徒の意見を反映させた方がいいという意見が圧倒的で90%を超えている。生徒は校則を変えたいと思っている。全ての人の利害は一致しているので、子どもの権利条約、個人の尊厳の尊重ということを基本に、どのような主権者を育てるのかという観点で話し合いを続けるべきなのだと思う。

何からはじめるべきなのか、という点でい言えば、まずは、生徒心得(校則)の実態調査(運用面がどうなっているのかも含めて)、生徒と保護者、教職員へのアンケートを集めるべきだろう。教育委員会が実施の音頭をとる場合は、昨年6月8日に発出された事務連絡文書である「校則の見直しに関する取り組み事例について」を周知しつつ行うべきだと思う。この文書は短いものだが、取り組むべき基本が簡潔に書かれている。

「学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況は変化するため,校則の内容は,児童生徒の実情,保護者の考え方,地域の状況,社会の常識,時代の進展などを踏まえたものになっているか,絶えず積極的に見直さなければなりません。校則の内容の見直しは,最終的には教育に責任を負う校長の権限ですが,見直しについて,児童生徒が話し合う機会を設けたり,PTAにアンケートをしたりするなど,児童生徒や保護者が何らかの形で参加する例もあるほか,学校のホームページに校則を掲載することで見直しを促す例もあります」「また,校則の見直しは,児童生徒の校則に対する理解を深め,校則を自分たちのものとして守っていこうとする態度を養うことにもつながり,児童生徒の主体性を培う機会にもなります」

子どもの権利条約を土台に、子どもの意見表明権を保障しつつ、校則を生徒自身の手で改善できる仕組みを作り、生徒や保護者、教職員が一緒になって新しいルールを作るようになれば、学校は大きく変わる。子どもは成長するにつれて社会に出会う。子どもが出会う社会は、まずは学校だろう。学校を通じて社会のあり方を学ぶので、自分たちの権利が生かされ、ルールを変える方法を学ぶことによって、主権者としての自覚が培われる。学校が民主主義を学ぶ学校になれるよう期待したい。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません